Tumore del rene

1. Epidemiologia

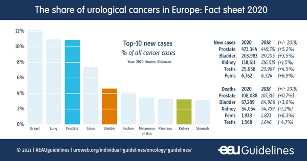

Il tumore del rene è il nono tumore più frequente nella popolazione (Figura 1), gli uomini risultano più colpiti rispetto alle donne (nuovi casi attesi nel 2018: 8900 nel sesso maschile, 4500 in quello femminile). L’incidenza aumenta progressivamente con l’età con un picco tra i 60 e i 70 anni. La sopravvivenza a 5 anni, in Italia, si attesta introno al 71%.

2. Sintomi

Tipicamente il tumore renale è asintomatico: nel 60% dei casi, la diagnosi è occasionale, ovvero il paziente scopre la neoformazione renale in seguito ad esami radiologici eseguiti per altri motivi.

Qualora sintomatico, il segno più frequente risulta essere, in ogni caso, la macroematuria (sangue visibile nell’urina) oppure, più raramente, il dolore al fianco/senso di pesantezza a carico della regione lombare del lato colpito.

3. Fattori di rischio

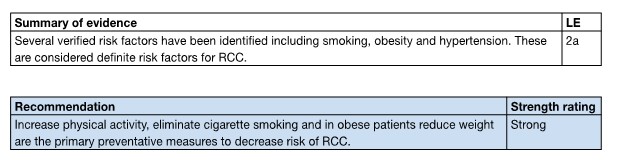

I fattori di rischio principali per lo sviluppo del tumore del rene sono il fumo di tabacco e l’obesità (Figura 2): la cessazione dell’attività tabagica e la perdita di peso sono indicati nelle linee guida come elemento primario nella prevenzione del tumore renale.

Ulteriori fattori di rischio risultano essere la familiarità, l’ipertensione e l’esposizione professionale ad inquinanti come il tricloroetilene. In alcuni casi, più rari, la comparsa di tale patologia tumorale è legata a determinate malattie genetiche.

4. Esami diagnostici

L’ecografia dell’addome, rappresenta nella maggior parte dei casi, l’esame che permette il primo riscontro di una neoformazione renale.

Successivamente è necessario valutare la massa in maniera più approfondita, tramite TAC addome con mezzo di contrasto iodato o risonanza magnetica dell’addome superiore: questi esami servono per stabilire le caratteristiche della neoformazione, soprattutto in previsione di un trattamento chirurgico. La risonanza magnetica può essere utilizzata nel caso in cui non si possa somministrare mezzo di contrasto iodato o in presenza di modesta insufficienza renale.

La radiografia del torace o la TC del torace completano il work up per la stadiazione della massa renale.

5. Stadiazione

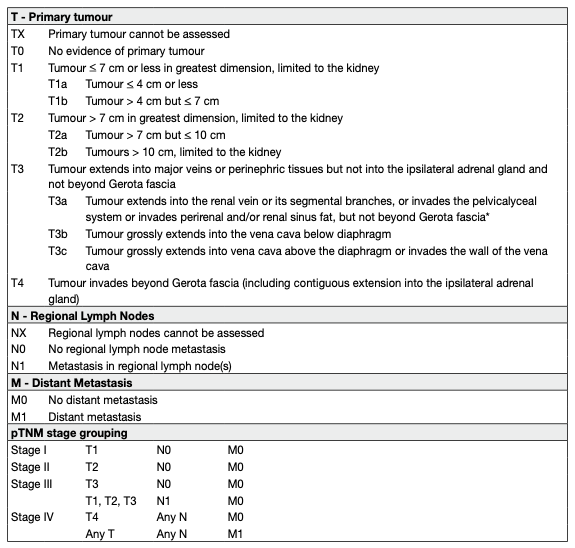

La stadiazione del tumore del rene dipende da diversi fattori, quali la dimensione del tumore, l’eventuale invasione o meno degli organi circostanti, la presenza di linfonodi regionali ingranditi e/o con caratteristiche sospette, la presenza di metastasi. Tali caratteristiche determinano lo stadio del tumore secondo la classificazione TNM (Figura 3).

A seconda dello stadio della patologia, se localizzato al rene o con ripetizioni a distanza, ci si orienta sul tipo di trattamento da seguire.

6. Trattamento

Il trattamento di scelta del tumore del rene localizzato è l’asportazione chirurgica. Quando le dimensioni del tumore sono inferiori ai 7 cm (stadio T1) le linee guida suggeriscono di effettuare una chirurgia di tipo conservativo, asportando solo la lesione e risparmiando la parte sana dell’organo (nefrectomia parziale o tumorectomia renale). Ad oggi numerosi studi clinici hanno confermato la sicurezza del trattamento conservativo, con sovrapponibile sopravvivenza cancro-specifica per i due tipi di intervento chirurgico (nefrectomia radicale vs parziale) per neoplasie in stadio T1. La nefrectomia parziale comporta migliore preservazione della funzionalità renale complessiva e minore rischio di patologia cardiovascolare successiva.

In caso di tumori di dimensioni maggiori o in caso di lesioni con caratteristiche particolari, l’indicazione è l’asportazione chirurgica radicale dell’organo (nefrectomia radicale). La nefrectomia radicale può essere eseguita per via laparotomica, ovvero a cielo aperto, tramite incisione sotto l’arcata costale o sul fianco, oppure per via minimamente invasiva, laparoscopica o robot assistita. In quest’ultimo caso, il rene vie rimosso tramite piccole incisioni addominali all’interno delle quali sono introdotti gli strumenti chirurgici.

Se alla diagnosi sono già presenti localizzazioni a distanza del tumore (tipicamente al polmone, ossa ed encefalo) viene proposta una terapia farmacologica con chemioterapici ed immunoterapici. Anche in caso di malattia diffusa può comunque trovare indicazione l’asportazione del rene malato (nefrectomia citoriduttiva), in quanto la rimozione del tumore primitivo insieme alla chemio- o immunoterapia può migliorare il risultato oncologico del paziente con tumore del rene metastatico e buon performance status.

6.1 Trattamenti alternativi

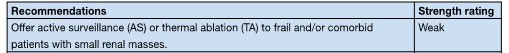

Qualora l’intervento sia a rischio per fragilità del paziente, e nei casi in cui la neoformazione è inferiore a 3-4 cm, la sorveglianza attiva (Figura 4) mediante esami radiologici di controllo si è dimostrata essere un’opzione percorribile; analogamente in questi casi si possono proporre trattamenti alternativi come la ablazione con radiofrequenze o la crioablazione.

6.2 Ruolo della chirurgia robotica

La nefrectomia parziale è una chirurgia conservativa che consente di preservare parte del parenchima del rene, permettendo così il mantenimento della funzionalità dell’organo residuo. A seconda del quadro clinico, può essere asportata solo la massa tumorale oppure anche porzioni di tessuto più o meno ampie circostanti la stessa.

Il sanguinamento è uno dei rischi principali, essendo il rene un organo molto vascolarizzato: è importante sottolineare che nella chirurgia conservativa il rischio di emorragia è maggiore, proprio poiché viene risparmiato parenchima renale che permane vascolarizzato.

La chirurgia robotica consente una maggiore precisione nella dissezione, sia per la visione tridimensionale che per la magnificazione dell’immagine, ma anche per l’assenza di tremori e il maggiore grado di movimento degli strumenti, maggiore rispetto quanto sia possibile ottenere con il polso umano o con gli strumenti della laparoscopia convenzionale. Per questi motivi, gli studi più recenti confermano un risultato migliore a favore della chirurgia robotica, soprattutto come risultati peri- e post-operatori. In particolare, la precisione della dissezione chirurgica con l’uso del robot comporta minori perdite ematiche e, globalmente, minore tempo di degenza. Anche il tempo intra-operatorio di ischemia che il chirurgo applica al rene, necessario per limitarne il sanguinamento mentre si asporta la massa, sembra essere inferiore con la chirurgia robotica, garantendo quindi un migliore ripristino della funzionalità renale nel decorso post-operatorio.

Oltre al sanguinamento, gli altri rischi della nefrectomia parziale possono essere le infezioni, la trombosi degli arti inferiori legata all’immobilizzazione e l’insufficienza renale. La chirurgia robotica contribuisce a ridurre i rischi generici dell’intervento (sia radicale che parziale), dal momento che non comporta un’incisione chirurgica e quindi consente una più rapida mobilizzazione e ripresa dell’attività quotidiana del paziente.

Nella personale esperienza modenese, l’introduzione della chirurgia robotica per tumore del rene ha comportato un aumento delle nefrectomie parziali raggiungendo la quota di 2/3 pazienti sottoposti ad intervento conservativo e quindi con unita renale risparmiata; questo aumento è stato rilevato rispetto il periodo precedente l’introduzione della chirurgia robotica renale, in cui la chirurgia del tumore del rene era eseguita in modo tradizionale a cielo aperto.

Inoltre, anche nella mia esperienza la chirurgia robotica ha comportato una riduzione significativa delle giornate di degenza rispetto l’intervento a cielo aperto; i dati dell’esperienza modenese sono stati presentati al congresso della Society of Robotic Surgery, Orlando, Florida (Figura 5).

6.3 Cosa c’è di nuovo?

La complessità dell’intervento di nefrectomia parziale robotica dipende in larga parte dalla complessità del tumore. Il tumore del rene viene definito infatti non solo dalle sue dimensioni, ma anche dalla localizzazione, da quanto è esofitico/endofitico (ovvero quanto fuoriesce dal profilo del rene), quanto si approfondisce e prende contatto con strutture interne al rene come i vasi o la via escretrice.

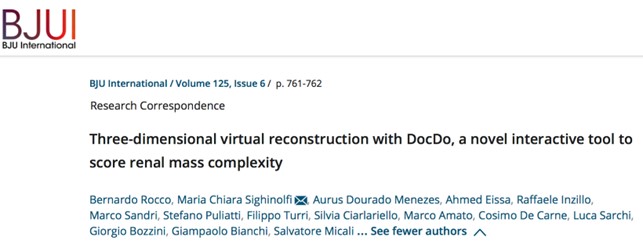

Esistono sistemi di valutazione della complessità del tumore del rene, come il PADUA score e il RENAL score, che aiutano il chirurgo a prevedere quanto sarà complesso l'approccio chirurgico e il possibile risultato.

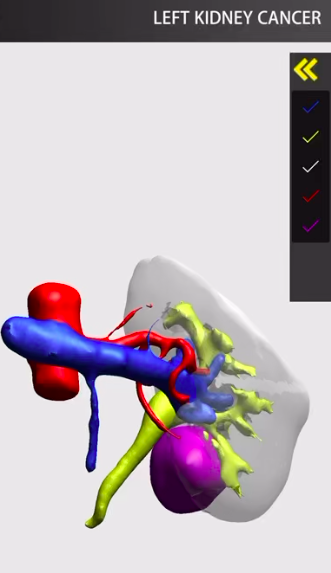

Piu recentemente sono stati sviluppati sistemi di ricostruzione tridimensionale delle immagini TC o RM (Figura 6), che una comportano una migliore conoscenza anatomica e guidano il chirurgo nella pianificazione dell’intervento e nella sua esecuzione. L’imaging 3D consente di collocare visivamente il tumore all’interno del rene, comprenderne i suoi rapporti con le strutture circostanti; questi sistemi sono disponibili via web e consentono al chirurgo la “navigazione" dell’immagine sia prima che durante l’intervento.

Possono risultare utili anche per il counselling, cioè per spiegare le caratteristiche della massa e condividere con il paziente la strategia chirurgica.

Insieme al Dott. Aurus Dourado Menezes, Brasile, ho approfondito le applicazioni e l’utilizzo di questa tecnologia ed i dati emersi sono stati oggetto di pubblicazioni e abstract (Figura 7 e 8)

Infine, la chirurgia robotica consente il trattamento chirurgico di malattie del rene anche molto complesse.

E’ il caso di tumori renali di elevate dimensioni, oppure il caso di condizioni renali complesse, come la malattie in pazienti con reni “a ferro di cavallo”, rara anomalia anatomica.

Vi invito, se foste interessati, ad esplorare la videogallery per visualizzare esempi di tali interventi, condotti dalla nostra equipe.